この記事を読むと、

- 日本には、障害のある人がどれくらい居るんだろう?

- 障害者はマイノリティか?

ということがわかります。

健常者と障害者

社会では、障害のある方を「障害者」、ない方を「健常者」と呼ぶことが多いようです。

そして、なんとなく「障害がない=健常者=健康な人」というイメージが持たれているようです。

WHOは、

病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあること(日本WHO協会訳)

と定義しています。

ならば、完全に健康な人って世の中にどれくらいいるでしょう?

身体も心もどこも悪くないし、精神的にも万全!っていうスーパーマンにはめったに出会うことはありません。多くの人は何某かの課題を抱えているのが普通でしょう。

つまり、「健康でない人」と「障害者」は必ずしもイコールではありません。

障害者はマイノリティか?

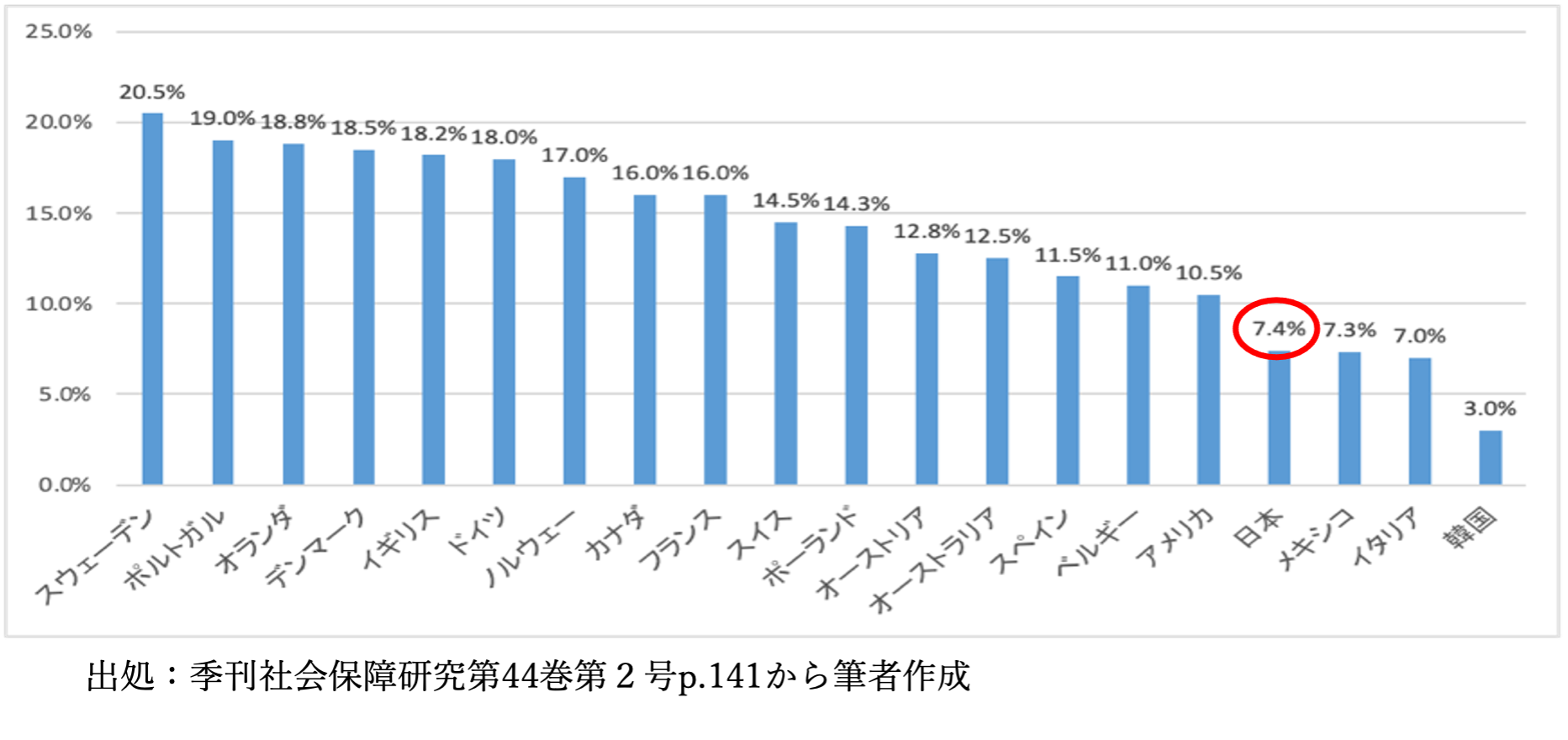

日本の障害者は約936万人、人口比で7.4%であり、障害者はマイノリティと言われることもあります。しかし、諸外国と日本の障害者の割合をみると、欧州諸国では18%を超え、カナダ16%、アメリカ10.5%です。福祉先進国と言われる欧州諸国と比較すると、我が国の割合は半分以下となっています。

なぜでしょうか?

遺伝学的にも、病理学的にも日本に障害者が少ないはずはなく、この違いの主な理由は障害者の認定制度の違いによるものです。

例えば、聴覚障害の場合、WHO では両耳で20dB以上を難聴と規定し、日本聴覚医学会は、25dB以上40dB未満を軽度難聴、40dB以上70dB未満を中等度難聴、70dB以上90dB未満を高度難聴、90dB以上を重度難聴と規定しています。しかし、我が国の障害者手帳発給基準は純音聴力70dB以上です。スウェーデンにおいては、基準すら設けておらず、本人が聞こえにくいと感じれば聴覚障害者として認定されます 。

このように、日本の統計における障害者は「障害のある人」ではなく、「障害者手帳を持っている人」を指し、その発給基準も日本独自です。知的障害者に発給される療育手帳に至っては、法律に規定すらされておらず、自治体ごとに異なった基準で運用されているという現実もあります。

福祉サービスを提供するには、客観的に国民の共通理解を得られる基準が必要であり、福祉行政にはなくてはならいものです。しかし、福祉行政とは直接関係のない社会生活において、障害者手帳を持っている方だけを障害者と考えることは誤解も招きます。

仮に日本の障害者が欧州と同等の割合であった場合、日本の潜在的な障害者は約2,300万人を超えます。つまり国民の18%、5.5人に1人の割合で何らかの障害があることになります。

視覚障害者であり、東京大学東京大学先端科学技術研究センター准教授の星加良司氏は、

「ジェンダー、国籍、年齢……ある属性をとればマジョリティだった人が、ある属性や環境においてはマイノリティに容易になり得ます。そして、そのあらゆる側面で、マジョリティとマイノリティの間での力の不均衡は発生します。そうした不均衡は個人ではなく社会が生み出すものだと知ることで、それまで感じていた、生きづらさやコンプレックスを相対化できるかもしれません」※1

と述べ、誰もがマイノリティ性を秘め、生きづらさの多くが社会に起因していると指摘しています。さらに、障害者手帳を持つに至った要因調査 によれば、65歳未満では55.9%が、病気、けが、災害、加齢に起因し、65歳以上になるとこの値は89.4%に跳ね上がります。

病気やケガ、加齢は誰もが経験することであり、誰もが障害者になり得る。つまり障害を特別な事と考える理由はありません。いずれにしても「障害者=マイノリティ」とする考えには、転換が迫られているといえます。

障害者をとりまく問題は、「障害者」という名でくくられた「どこかの誰かのこと」ではなく、「自分ごと」として捉える必要があります。

<引用>

※1 公益財団法人 日本ケアフィット共育機構 「TEAM DARE-TOMO」

ウェブサイト(2021年8月30日閲覧)

東京大学大学院教育学研究科附属バリアフリー教育開発研究センター

星加良司インタビュー記事より引用

https://www.carefit.org/liber_carefit/daretomo02.php

<参考文献>

- 勝又幸子/著

「国際比較からみた日本の障害者政策の位置づけ-国際比較研究と費用統計比較から

の考察-」国立社会保障・人口問題研究所『季刊社会保障研究』第44巻第2号2008年 - WHO ウェブサイト 2022年5月5日閲覧

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss - 日本聴覚医学会 難聴対策委員会報告「難聴(聴覚障害)の程度分類について」

2014年版 (2022年5月5日取得)

https://audiology-japan.jp/cp-bin/wordpress/audiology-japan/wp-content/uploads/2014/12/a1360e77a580a13ce7e259a406858656.pdf - 水野 映子/著 「スウェーデンの聴覚障害者 ―日本との比較を通じて」

第一生命経済研究所 2010年 - 『厚生の指標増刊 国民の福祉と介護の動向2017/2018』

厚生労働統計協会 2017年 p.132