近ごろ、視覚障害者のために交差点に設置された、音響信号の音が消され、替わりに「音響用押ボタン」が設置される交差点が増えました。

青信号の度に音を鳴らすことが近隣のクレームにつながったためです。

この記事を読むと、

- バリアフリーが生むバリアとはどのようなものなのか?

- 社会的バリアはどのように生まれるのか?

ということがわかります。

バリア・フリーが新たなバリアをつくる

1970年代以降、社会障壁を解消する社会のバリア・フリー化が急速に進んだ一方で、音響信号のような新たな障壁を生む事象も報告されるようになりました。

水野[i]らは、視覚障害者のために設置された点字ブロックが、車椅子利用者、高齢者、幼児の移動にどの程度支障があるか詳しく調査しました。

その結果、車椅子やベビーカーのキャスターは、点字ブロックの凹凸で向きが変わりやすく、移動しづらいと感じていることを明らかにした。

また上田[ii]は、点字ブロックの色にも着目し、明るい黄色という明度の高い色であることが視覚障害者にとっては重要である一方、社寺仏閣などでは景観に違和感を覚える場合があり、心理的バリアを生じていることを指摘しています。

あるいは、社会の価値観の変化によってバリアでなかったものがバリアになったり、その逆になったりする現象も生じています。

障害の「害」は使っちゃだめ?

例えば、本サイトで用いている「障害者」の「害」の字については1900年代後半から「害」が悪いイメージをもたらすとしてひらがな表記「がい」が用いられ始めました。

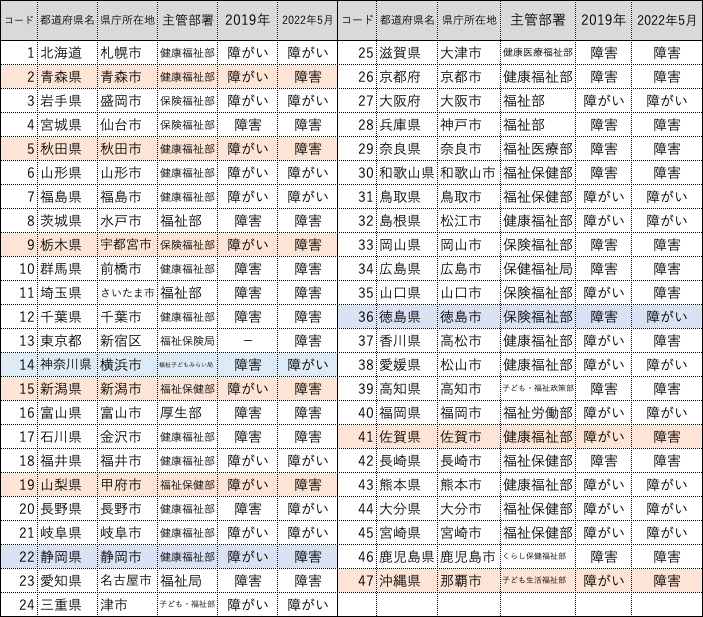

最も古い自治体の記録としては1994年札幌市栗山町が表記を「障がい」に改め、次いで2001年東京都多摩市[iii]などが続き、大矢の調査[iv]によれば2019年の時点で、47都道府県庁のうち46%が「障害」、54%が「障がい」の表記を用いています。

しかし筆者による2022年5月の調査では「障害」が62%、「障がい」が38%と、「障がい」の表記を用いる都府県は減少しています。

ひらがな表記の「障がい」が減少した背景には近年、「表記を改めたところで、実態は何ら変わらない」[v]、「表記だけを改めることで社会障壁が軽減されたような誤解が生じる」[vi]など、当事者や研究者による論調が増加したためだと思われます。

一時は「障がい」表記が広がり、近年「障害」に戻りつつあります。

ろう文化と人工内耳

大沼[vii]は、聴覚障害者用に開発された人口内耳が、聴覚に頼らずろう文化を重視すべきと考えるろう者と、残存聴力を活かして社会への順応を目指すろう者との間に生じた障壁を報告しています。

人工内耳の普及に否定的なろう者は、日本固有の手話言語である「日本手話」によって受け継がれてきた「ろう文化」を尊重しています。人工内耳は、聴力に頼る生活であり、ろう文化を否定し聴者の世界にろう者を無理やり引き入れるものだと主張します。

一方、人工内耳を推進するろう者は、残存聴力を最大限に活用できることで、生きづらさを軽減できるのであれば、積極的に取り入れるべきと主張しています。

この事例では、人工内耳を使うか使わないか、どちらかを選べば残った方を手放さなければならないという、トレードオフの関係性を前提に議論が行われています。

ところが大沼は、日本手話と人口内耳、ろう文化との共存は十分可能であり、むしろ導入や予後のサポートによって、双方の良い面を活かすことも可能と指摘します。

社会障壁をなくす目的で開発された人工内耳が、一部の人々とっては、文化や尊厳を危うくする障壁と思われ、その後、臨床用途やケアの方法が確立されるに従い聴力を活かすことと、ろう文化の否定はイコールでない、つまりトレードオフの関係にはない、ことが徐々に理解されていきます。

異なる立場

同じ事象に直面しても立場によって、障壁は真逆の性質を示す場合があります。

筆者は、2020年3月東京都JR山手線品川駅で、車椅子を利用する男性が駅係員と言い争いになっている場面に遭遇しました。

男性は、自分が乗りたい車両を係員に告げたところ、駅係員は別の車両に乗るように促しました。男性はこれを差別と受け取り、声を荒げて駅係員に抗議しました。

駅係員は、当該の車両が、朝の時間帯は非常に込み合うことを知っていました。男性が車内で邪険にされるのを心配し、比較的空いている車両への乗車を促したものでした。

もしも両者にアンケートを行ったならば、男性は「差別を受けた」と回答し、駅係員は「合理的配慮を提供した」と答えるでしょう。

このように、「何が」障壁であるか、「いつが」障壁なのか、は人によってもそのシチュエーションによって変化し一定ではありません。

あるいは、大沼の人口内耳の事例のように、新しい技術や制度を熟知しないまま、障壁と誤認してしまう場合もあることに注意が必要です。

<参考文献>

[i] 水野智美・徳田克己/著

「点字ブロックが車いす使用者,高齢者,幼児の移動にどの程度のバリアになっているか」

厚生の指標 厚生労働統計協会 編 Vol. 57, No. 1,2010年1月 pp. 15-20

[ii] 上田一貴/著 「点字ブロックにみるバリアフリー・コンフリクト」

中邑賢龍・福島 智/編『バリアフリー・コンフリクト』東京大学出版会2012年p.25

[iii] 東京都多摩市 ウェブサイト 2022年5月6日閲覧

https://www.city.tama.lg.jp/0000001077.html

[iv] 大矢雅之/著 「『障害者』から『障がい者』へ:『しょうがい』表記から見る、ノーマライゼーション社会へのアプローチ」公共政策志林8巻 2020年3月 pp.133-144

[v] 結城 前掲書 p.13

[vi] 伊藤亜紗/著『目の見えない人は世界をどう見ているのか』p.211 光文社新書2018年

[vii] 大沼直紀/著 「人工内耳によって『ろう文化』はなくなるか」

中邑賢龍・福島 智/編 前掲書p.51