「高価な美術品を展示するより、福祉にお金を使ったら?」

「一部のアートマニアのために、税金を使うの?」

「インターネットで見れるのに、わざわざ混み合う美術館に行く必要はない」

「ゴッホやフェルメールに興味はない」

「税金のムダ使いN,o1」

美術館には、こんな声が聞こえてきます。

◯◯年ぶりの大公開!◯◯家の至宝展!

よくある、展覧会の広報文ですね。

「そんなに珍しいものなら一目見ておこう!」と思うかもしれません。

電車の中や雑誌に掲載される広報は「こんなに素晴らしい作品を見ないのはもったいない」的な言葉が並びます。

中でも、フェルメールや、ゴッホ、ルノワールなどは大人気。

入館するには何時間も待たなければなりません。

そして、ようやく入館した人々は、作品ではなく、作品を解説したキャプションを読むのに必死。

人気の作品には長蛇の列ができます。

出口に設けられたミュージアムショップも大人気。

クリアケースや絵葉書、Tシャツも飛ぶように売れます。

これが、東京や大阪、名古屋などの大都市で開催される企画展のお決まりの姿。

そもそも印象派とか現代美術とようわからん。

わざわざ混雑する美術館に行く人の気がしれない。

その通り!

作家や作品名、「シュルレアリスム」や「印象派」、

こんな用語を知らなくてもまったく問題なく生きていけます。

美術を職業としていない限り、作家の名前や作品の名前を知らなくてもまったく困ることはありません。

あなただけじゃない。

アートや美術館に関心がないのは変?

別にいいじゃない。

他に楽しいことがあるんだから。

「アートを楽しもう!」、「美術館に行こう!」というWebサイトやNPO、は無数にあります。

美術館には、素晴らしい作品がたくさんあって、人生と心を豊かにしてくれる・・・らしいです。

しかし、そう言われても、育児や人間関係、仕事やお金のこと。身近な困り事を美術館が解決してくれるとは到底思えません。

アートは教養や趣味の領域であって、生きていく上では、特に必要なものではないように感じられます。

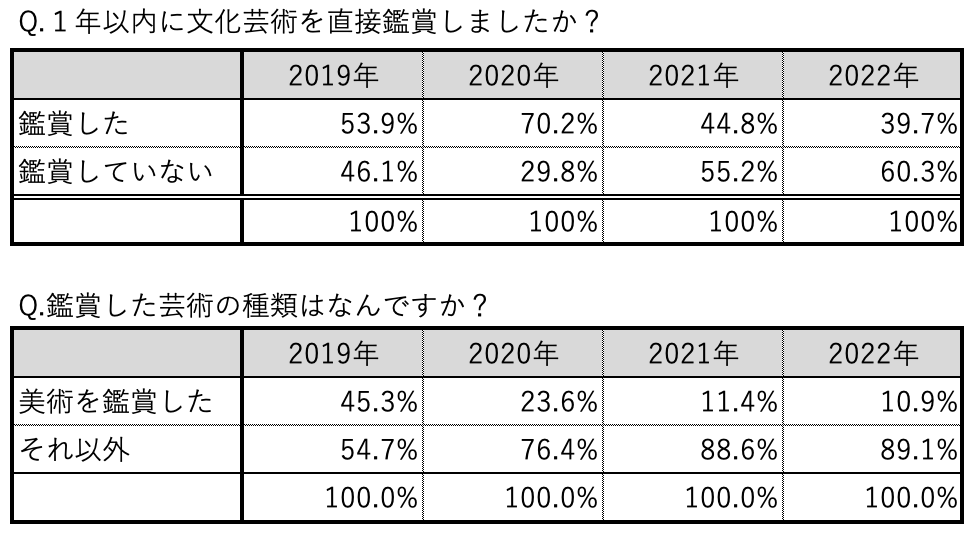

文化庁の調査1によれば、2022年の調査で1年以内に文化芸術を直接(会場に行ったり参加したりして)鑑賞した人の割合は約39.7%、そのうち美術を鑑賞した人10.9%。

つまり、調査数の39.7%x10.9%で、約4%の人が1年以内に美術を鑑賞したということになります。

※この調査でいう

「文化芸術の鑑賞」は、コンサート、美術展、アートや音楽のフェスティバル、歴史的分化遺産の鑑賞、映画、文化芸術の鑑賞を言います。

「美術鑑賞」は、絵画、版画、彫刻、工芸、陶芸、書、写真、デザイン、建築、服飾の鑑賞のことで、美術館だけを指したものではありません。

ただし、統計には注意が必要です。

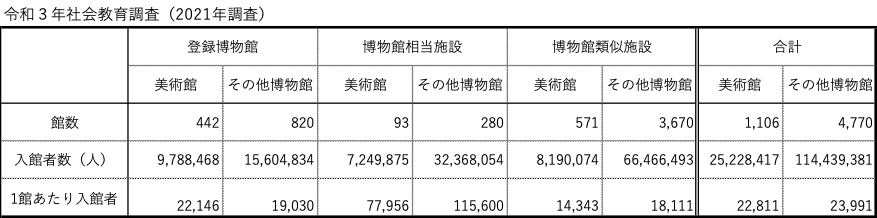

社会教育調査による、登録博物館、博物館相当施設の統計いよれば、年間のべ約2,500万人前後2のようです。

この数は日本の全人口の20%にも相当します。

※日本の美術館は、登録博物館、博物館相当施設、博物館類似施設の3種類に分類され(令和4年の法改正で、登録博物館と指定施設に再編されました)

つまり、美術を鑑賞した4%の人が人口の20%もの美術館来場者に迫るということは、美術館に行く人は年4回〜5回美術館に足を運んでいると思われます。

文化庁アンケートはインターネットを用いて行われています。

ネットに詳しくない方、ネット環境がない方は回答できていない可能性が高く、設問は40項目近くあり、まじめに回答すると10分以上必要なものです。

要するに、実際に美術館に足を運んだ人はもっと少なく、1〜3%程度ではないかと思われます。

あなただけじゃない!

文化芸術を鑑賞した人は約40%。そのうち美術館に行った人が10%ということは、

多くの人が「文化芸術には関心があるけど、美術館には行かない」という姿が浮かんできます。

美術館に行かないことが、ヘンなわけではないし、かといってアートに関心がないこととイコールではないのです。

美術館と作品

美術館の展覧会には、いろんな有名な作品が展示されています。

美術館に展示される作品は、歴史的、文化的に価値が高いものです。

しかし、あなたにとって素晴らしい作品とは限りません。

ゴッホやフェルメール、セザンヌなど人気のある西洋絵画展覧会の多くが新聞社やテレビ局などによって企画されています。

美術館とは関連が少なそうに見える新聞社。

そこには、日本独特のふか〜いつながりがあります。

| 開催年 | 美術館 | 展覧会名 | 動員数 | 主催 |

| 2018年 | 上野の森の美術館 | フェルメール展 | 68万人 | 産経新聞/フジテレビ |

| 2021年 | 東京都美術館 | ゴッホ展 | 30万人 | 東京新聞/TBS |

| 2018年 | 東京都美術館 | ムンク展 | 66万人 | 朝日新聞/テレビ朝日 |

| 2019年 | 東京都美術館 | クリムト展 | 57万人 | 朝日新聞/TBS |

| 2019年 | 国立西洋美術館 | 松方コレクション展 | 47万人 | 読売新聞 |

森美術館や根津美術館など、独自の企画で展覧会を開催する館もありますが、有名作品の展覧会の多くが新聞社やテレビ局などのメディアに依存しているのは日本独特の環境です。

展覧会の「主催」の欄には、最初に美術館の名前、次に自治体や公官庁、最後に新聞社などのメディアの名前が入りますが、展覧会に要する費用の殆どを負担するメディアが実質的な主催者であり、運営者です。

有名作品を美術館から借りるには、作品の価値を理解し、輸送や展示で傷つけたりしないこと、など数々の条件をクリアする必要があります。

メディアの美術部は作品の選定、借りる美術館・博物館との交渉、輸送方法、美術館の警備体制、音声ガイド、ポスターなど広報、他の美術館への巡回スケジュール調整など、短くても2〜3年、長いと10年近い準備を要することもあります。

日本の美術館の学芸員は数が少なく、展覧会を企画し、複数の美術館と交渉し、作品を集めるのは現実的には極めて難しい作業なのです。

美術館という概念が海外から日本に持ち込まれ、はじめて博物館らしきものができたのが明治6年(1873年)。

湯島聖堂博覧会の作品を収蔵した山下門内博物館が最初です。

日本の美術品は、皇室や大名、富豪が所有するもので庶民の目に触れることはありませんでした。

そのような美術品が、戦後の財閥解体、西洋教育と同時に持ち込まれた博物館・美術館に収蔵されることにあんります。

やがて戦後を経て高度成長期に入ると、新聞各社は西洋文化を日本に紹介する展覧会を、新聞の購読数を増やす広報活動に利用するようになります。

デパートの催事場でも盛んに展覧会が行われ、入場券は新聞購読契約の景品として配布されました。

展覧会は入館料や、グッズの売上など収益事業としても定着し、新聞各社には美術部が創設され、競って海外の有名作品を日本に持ち込むようになります。

このような流れがいけない、ということではありません。

新聞社のおかげて、海外に行かなければ目にすることができなかった数々の名作を、日本国内で鑑賞することができました。

ただ、本当に自分が見たい作品と、誰かに見せられる作品は違う

ということを自覚しておく必要があります。

新聞社が大々的に取り上げ、名品とうたう作品が、自分にとっても良い作品とは限りません。

来場者が多いから素晴らしい展覧会なのか?

有名作家だから良い作品なのか?

希少な作品だから見る必要があるのか?

決してそんなことはないのです。

感動する作品がよい作品であって、それは美術館にあるとは限らないのです。

作品だけがアートじゃない。

美術館にあるものだけがアートではありません。

アートはあなたの身近に、すぐそこにもあるかもしれません。

ある水曜日の出来事を手紙に綴り、九州の小さな郵便局に送ります。

数週間後、どこかの誰かの何気ない水曜日の出来事を書いた手紙があなたに届きます。

名前も知らない誰かの水曜日と、自分の水曜日が知らない郵便局で出会い、自分に戻ってくる。

熊本県の廃校した小学校を郵便局に見立て、小さな小さな美術館が企画したアートプロジェクト「赤崎水曜日郵便局」

美術館は、全国から送られてくる水曜日の出来事が綴られた手紙を個人情報を伏せて、無作為に交換し転送します。

送られたきた手紙の一部は専用ホームページで公開するほか、住民が朗読しラジオで放送してきました。

このプロジェクトは、2013年から2016年に行われ、2017〜18年まで宮城県東松島市の漁港を拠点に「鮫ヶ浦水曜日郵便局」が開局しました。

ここの郵便局には、美術品はありません。

しかし、ここで生まれる出会いや感動は、美術品にはない魅力にあふれています。

アートってなんだろう?

自分の中に生じた小さく硬い棘のような違和の感覚。それをどうしても見過ごせない人が誰に頼まれたわけでもなく何かを作り始める。(中略)そのような止むに止まれぬ無償の行為とそこに賭けられた闇雲なエネルギーが世界の表面に残した痕跡を、他に名付けようもなく「アート」というのです。

[大野:2012]

大野は、アートは、作品ではなく、その行為そのものであると言います。

そして、仙台メディアテーク館長で哲学者でもある鷲田清一もそのことに同意します。

私たちの存在を塞ぐもの、囲い込むもの、凝り固まらせるものへの抗いとしてこそアートはある。

他者との関係、ひいては自己自身との関係をたえず開いておくために、そこにすきまをこじ開ける動性として、アートはある。

とすれば、生を丸くまとめることへの抗いとして、アートはいつも世界への違和の感覚によって駆動されているはずである。

[鷲田:2020 p.2773]

また、東京藝術大学先端芸術表現科主任教授、パリ国立高等芸術学院教授を歴任し、現在はパリで創作活動を続ける川俣正は、キレイなもの、美しいものは、もういい。と言い「アートレス」という概念を提唱しています。

アートレスの提言。

それは、あくまでも既存の美術言語や流行、スタイル、例えば「綺麗なもの」、「美しいもの」、「美的価値」や社会的な規範からなる常識的言語に裏打ちされた「美」なるもの全般に対する、懐疑を意味している。

[川俣:2006 p.244]

美術品だけをアートや芸術と呼ぶのは、誤っているような気がします。

生存の技法。

生きるためには、必要ではないと思われているアート。

しかし、アートを生存するための技法、と呼ぶ人たちがいます。

多くの人は、”美術”という概念に最初にふれるのは、学校の図画工作の時間ではないかと思います。

そのため、美や芸術という概念を学ぶ前に、教科としての「美術」に触れることになります。

芸術や美について深く考えることなく、教科としての図画工作、あるいは高等学校における美術で、工作や、絵画の技法、木彫、版画、などを学びます。

つまり、日本人にとっての”アート”は教科教育としての美術として植え付けられます。

このことが、アートの解釈を固定化し「アートは贅沢と趣味の世界」という概念を作り上げてしまいました。

美学事典で、「芸術」を引くと、ドイツ語の”Kunst”に「困難な課題をたくみに解決しうる、特別の熟練した技術」という意味が含まれる一文を見つけることができます。

アートを、”美術品”と捉えれば、それは、贅沢品や趣味、趣向の延長にあり、生きていく上は必要ないのかもしれません。

アートが直接的に人の課題を解決してくれることはないと思われています。

しかし、鷲田や川俣、そして語源に従えば、アートはより広範で、生きていく上でなくてなならないもののように思えてきます。

わたしたちの存在を塞ぐもの、囲い込むのも、凝り固まらせるものへの抗いとしてこそ、アートはある。

鷲田:2020

他者との関係、ひいては自己自身とのkん系を絶えず開いておくために、そこにすきまをこじ開ける動性として、アートはある。

とすれば、生を丸くまとめることへの抗いとして、アートはいつも世界への違和の感覚によって駆動されているはずである。そしてそれがまた、システムにぶら下がらなくても生きてゆける、そんな力の育成につながるはずである。そう、《生存の技法》にである。

震災の地にニセのバス停を置いた佐竹真紀子5

震災の地に移り住み地元の人の声と風景を記録し続ける、瀬尾夏美+小森はるか6

繭から絹糸を紡ぎ、床に垂らす池内晶子7

朝顔の種を廃校にまき、取れた種をまた別の廃校に運ぶ日比野克彦8。

彼らのアートは、私たちの生存にはどうしても必要なもののように思えます。

美術館にあるものだけがアートではありません。

ただ、美術館はそのことに気づかせてくれます。

無名だった、ゴッホやゴーギャン、名もなき作品に誰かが、意味や価値を見出しました。

あなたも、その誰かのように身近な美を発見するときがくるかもしれません。

アートなんかなくても生きていける

人はアートがなくても生きていけそうです。

他にもっと大切なものがあるから。

アートがなくても生きていけそうです。

ただ、あなたの周りからすべてのアートが無くなってしまったらどうでしょう?

人生は味気なく、殺風景で、無味乾燥したものになってしまうかもしれません。

<註記>

- 文化庁 「文化に関する世論調査」 ↩︎

- 内閣府 社会教育調査統計

博物館調査(博物館)、博物館調査(博物館類似施設) ↩︎ - 鷲田清一/著 『素手のふるまい』朝日文庫 2020年 ↩︎

- 川俣 正/著 『アートレス』フィルムアート社 2006年 p.24 ↩︎

- 佐竹真紀子「偽物のバス停」 ↩︎

- 瀬尾夏美+小森はるか ウェブサイト ↩︎

- 池内晶子「あるいは、地のちからをあつめて」 ↩︎

- 日比野克彦 「明後日朝顔プロジェクト」 ↩︎