2022年9月9日、国連障害者権利委員会は、日本政府に対し、特別支援教育の中止を勧告しました。

良かれと思ってつくった特別支援教育制度。

日本では戸惑いをもって受け取られました。

なぜ、国連は特別支援教育を中止するよう勧告したのでしょうか。

障害の種類に合った教育をしているのになんで中止しなきゃいけないの?

障害児やその保護者のことをわかっていないんじゃないの?

保護者の皆さんからは、そのようなご意見もたくさんあったようです。

国連は日本の教育事情を理解していないのでしょうか。

ここでは、国連勧告のポイントについて考えてみたいと思います。

国連の勧告とは?

勧告(総括所見)までの流れ

日本は、2014年に『障害者権利条約』を批准しました。

この条約では、権利員会への定期的な報告が義務付けられています。

委員会からの質問や、意見交換を行いながら障害者の権利を確保する活動を行います。

2019年9月に、委員会から障害者の権利に関する質問事項が送達されました。

2022年8月に、委員会と日本政府が意見交換を行う『建設的対話』が開催させました。

委員会は『パラレルレポート』と呼ばれる、障害当事者やその支援団体の意見も参考にして、日本政府の考えを確認します。

日本政府に対し、勧告92項目、懸念93項目、留意1項目、奨励1項目、合計187項目の指摘がなされました。

ただし、勧告に法的な拘束力や罰則はなく、努力義務と解されています。

総括所見の内容

総括所見の具体的な勧告の内容をみてみましょう。

- 障害児は、通常の学校に入学する準備ができていないと認識され、実際に準備ができていないため、通常の学校への入学を拒否されている。

また、 2022 年に発行された、特別クラスに登録された生徒は通常のクラスで半分以上の時間を過ごしてはならないという省通知※が発行された。

※省通知:文科省が2022年4月27日に発行した通称『4.27通知』のことです。

総括意見書に先立ち権利委員からは「締約国は、4.27 通知を含む特別支援教育に関連する省令等を廃止するためにどのような措置をとっているのか?」という質問が出されており、文科省通知は完全に全否定されています。

- (a) 隔離された特殊教育を停止することを目的として、教育に関する国の政策、法律、および行政上の取り決めの中で、障害のある子どもがインクルーシブ教育を受ける権利を認め、具体的な目標を定めた質の高いインクルーシブ教育に関する国家行動計画を採択すること。

障害のあるすべての生徒に合理的な配慮と、すべての教育レベルで必要な個別のサポートを確実に提供するための時間枠と十分な予算を確保すること。

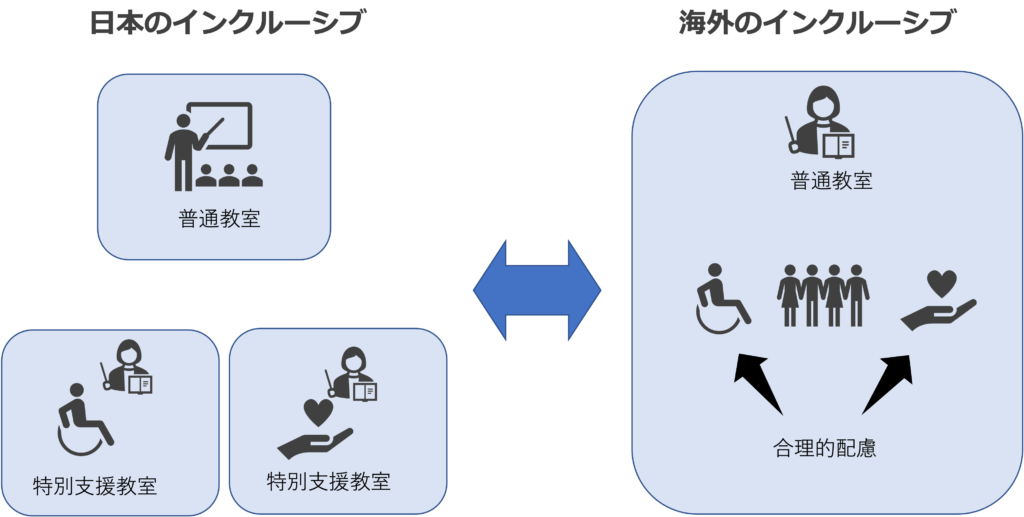

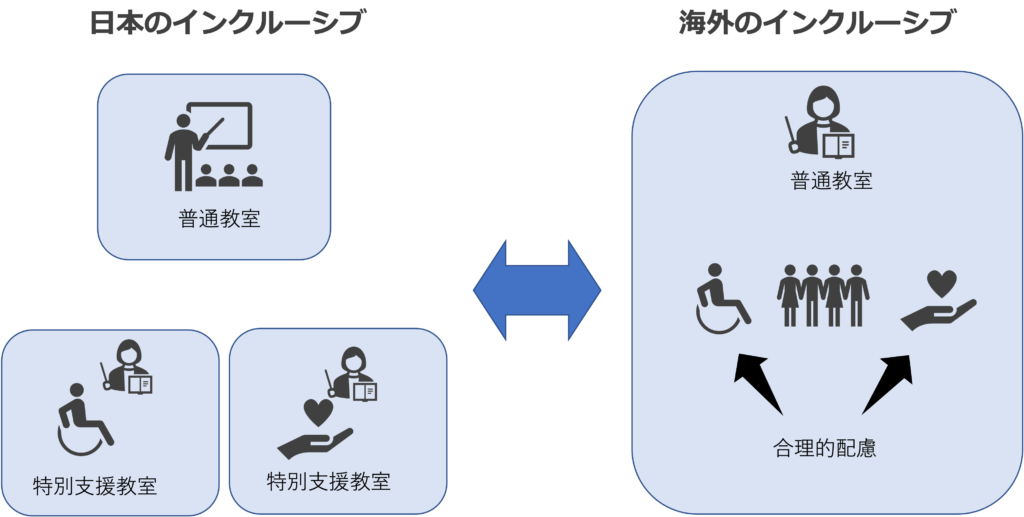

委員会は特別支援教育は『分離教育』だと言っています。

分離のない、インクルーシブな教育体制をつくるために、

合理的配慮の提供、そのための予算を配分するよう勧告しています。

- (b)障害のあるすべての子どもたちに通常の学校へのアクセスを 確保し、通常の学校が障害のある生徒の通常の学校への通学を拒否することを許されないことを保証する「拒否禁止」条項と政策を導入し、関連する大臣通知を撤回すること。

普通教室を希望する障害児が、学校側の都合で入学を拒否されることは許されない!!と言っています。

激おこの雰囲気です。

- (c) 障害のあるすべての子どもが個々の教育要件を満たし、インクルーシブ教育を確保するための合理的配慮を保証すること。

分離された教育とするのではなく、普通教室で合理的配慮を提供することを求めています。

受け皿がゴールじゃない

日本は障害の種類や程度に応じて、個別対応することで、インクルーシブを実現しようとしてきました。

しかし、国際社会はその方法は良くないと言っています。

特別支援教室に通う児童生徒の保護者は、いじめや学力の差が生じにくい特別支援教室の方が良い、という方もたくさんいらっしゃいます。

一方で、普通教室に通わせたいのに、学校から拒否され、特別支援教室に通っている児童生徒もいます。

つまり、権利委員会が問題視しているのは、以下の2点です。

1.当事者の意思が尊重されていない。

委員会の意見を意訳すると、

『普通教室に通いたいと思っているのに、学校側が拒否するのは、特別支援教室があるからだ』

『普通教室に教員や合理的配慮を提供する予算がないというなら、そのための予算を配分すべきだ』

と言っているようです。

2.ゴールが設定されていない

委員会の意見を意訳すると、

『分離することが、社会の障害理解を阻む』

『特別支援教育はインクルーシブな社会を実現する過程であって、ゴールじゃない』

『日本はゴールを設定していない』

でも、いじめや学力のことを考えると普通教室には通わせられない!

その通りです。

今の普通教室ではその不安がつきまといます。

権利委員会は、

『必要なのは、社会の受け皿ではなく、受け皿が必要ない社会をつくること』

だと言っています。

当事者や家族が安心して過ごせる社会になることを、学校や施設、保護者任せにしてはいけません。

政府が積極的に関与する必要があります。