障害のある方には特別の配慮が必要です。

しかし、常にそうとは限りません。

特別な対応が差別となってしまうケースもあるようです。

「特別」な接し方っていいことじゃないの?

日本では、「特別」は「親切」や「高級」な意味として使われることが多いですね。

でも、「特別」が「普通ではない」こと認識され、それが差別に繋がるという指摘も増えてきました。

「モナ・リザ」スプレー事件

1974年4月20日、東京国立博物館で「モナ・リザ展」が開会しました。

開会の初日、一人の女性がモナ・リザに向け、隠し持ったスプレー缶を噴射します。

防弾ガラスに守られたモナ・リザは無傷でしたが、女性はすぐに警備員に取り押さえられ、逮捕、起訴されました1。

女性の名前は米津和子、ポリオの後遺症で右足に補装具を装着していました。

「モナ・リザ展」は開会前からメディアでも大きく取り上げられ、会場は大混雑が見込まれます。

そこで、開会8日前の4月12日、文化庁は「混雑で危険なため、付き添いを要する障害者、老人、乳幼児連れの人たちの入場を断る」という方針を発表しました。

当然、障害当事者、支援団体は強く反発し抗議が殺到。

文化庁は慌ててその3日後「5月10日を無料で入場できる『障害者デー』に設定した」と発表します。

つまり文化庁は、障害者への「特別な配慮」を示すことで事態の沈静化を図ったわけです。

米津の行動は、こうした文化庁の「特別な配慮」という名の差別に対するもの2だったと言われています。

※モナ・リザスプレー事件について詳しく知りたい方は、荒井裕樹先生執筆の記事をご覧ください。

https://imidas.jp/jijikaitai/f-40-231-22-04-g688

感動ポルノ

オーストラリアのジャーナリストであり教員でもあったステラ・ヤング(Stella Jane Young 1982-2014)は、先天性の骨形成不全症によって四肢に障害がありました。

ヤングは障害者に感動を求め、モノのように特別視する動向を「Inspiration porn(感動ポルノ)」と名付け批判しました3。

ヤングは言います。

障害そのものは不幸なことではなく、克服すべき課題でもない。障害者がスポーツをしたり、大学に進学したりすることは、自己の能力を最大限発揮しようとしているに過ぎず、その意味で何ら健常者と変わることはない。

健常者と同じ努力をしているだけにも関わらず、障害者があたかも、偉業を成し遂げたかの如くメディアが描く行為は、障害者をモノとして扱っているのに等しい。

そして、ヤングが理想とする社会は、障害があっても特別視されず、普通にみられる社会だと主張しました。

文化庁の対応

米津とヤングに共通する視点は「特別」が「普通ではない」ことを意味しそれが、差別に繋がるという指摘です。

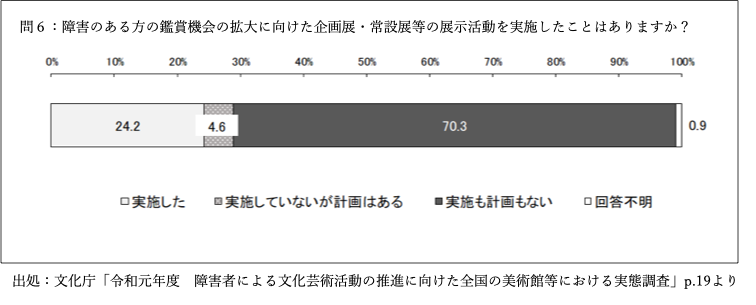

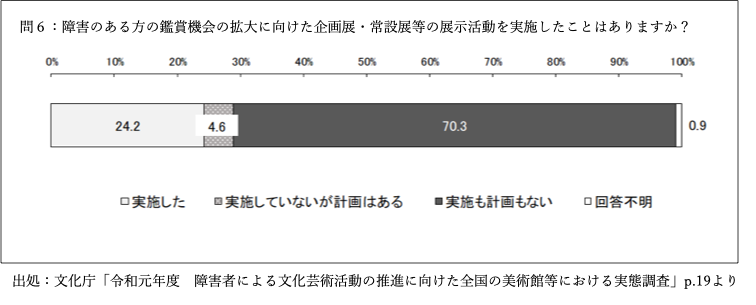

平成元年、文化庁は博物館を対象に実施したアンケート調査4で「これまでに、障害のある⽅の鑑賞機会の拡⼤に向けた企画展・常設展等の展⽰活動を実施したことはありますか」という問いを設けています。

この問いに対し、約70%の美術館は「実施も計画もない」と回答しました。

文化庁は、調査の目的について「平成31年、障害者による⽂化芸術活動の推進に向け『障害者による⽂化芸術活動の推進に関する基本的な計画』を策定しました。

今後、具体的な⽬標やその達成時期等について検討を行う必要があるため、実態把握について調査研究等を進めていく必要がある」としています。

設問全体の文脈は「美術館の合理的配慮の提供は不十分であり、文化庁が主導してこれを指摘し、改善する」ことであり、その責任を美術館だけに求めています。

多くの美術館が「実施も計画もないと」回答した理由までは不明です。

予算や人的リソース、経験などが主な要因だと思われます。

ただ、50年前に「モナ・リザスプレー事件」を経験したことが理由のひとつになっていたとすれば、この回答率はむしろ誇るべきことなのかもしれません。

ステレオタイプ

伊藤5は、視覚障害者から指摘された、障害を特別視することの2つの問題点を例示しています。

まず、視覚障害者に対する「すごいね」ということばです。

何気ない褒め言葉の裏側に「見えないのに、すごいね」の前段が省略されている場合があり、当事者はこれを敏感に感じ取ります。

つまり「劣った人なのにすごいね、と言われた」印象を与えてしまうといいます。

ケースバイケースですがこの表現は、いわゆる上から目線として、当事者の尊厳を傷つけてしまう可能性があります。

次に、障害者のイメージを固定化してしまう危険性を指摘しています。

視覚障害には、全盲、弱視、色覚障害、視野狭窄、盲斑などがあり、生まれたときから障害があるのか、病気やケガあるいは原因不明で障害が生じたのか、その症状や経緯によって、生活のスタイルや個人の価値観は大きく異なります。

「障害者=弱者」と一括りにされることで、当事者に心的ストレスを与えてしまう点です。

伊藤の指摘のように、固定化された障害者のイメージが「白杖を持っている人は何も見えない」、「視覚障害者は全員点字が読める」、「聴覚障害者は文章を読むことは問題ない」、など数々のステレオタイプを生んでしまいました。

米津とヤング、伊藤に共通するのは「特別」が「普通ではない」ことを意味し、それが差別や偏見に繋がり、結果として障害者の人格や尊厳を傷つけてしまうという指摘です。

内閣府の調査 6によれば「特別扱いではなく普通の人としてさりげなく接して」という意見は、57.1%に及び、その他にも「自分の周りにいる障害者のイメージで障害者一般を考えないで」、「何かができないことを可哀想と思う風潮を改めて」、「障害があるのに頑張っている、と変に美化しないで」などの意見が並びます。

| No | 内 容 | 回答 |

| 1 | 本人や家族の努力だけでは解決できないことが多くある。 | 75.5% |

| 2 | 障害があっても働きたいと願っているので、働くための支援や働く場を確保して。 | 70.4% |

| 3 | 障害者に関わる専門家は必要な知識をしっかりと身につけて。 | 68.5% |

| 4 | 「障害があるからできない」と決めつけずに、できることを一緒に考えて。 | 67.4% |

| 5 | 障害だけを見るのではなく、一人の人間として全体像を見て。 | 65.4% |

| 6 | 障害者のためのサービスをもっと利用しやすくして。 | 63.8% |

| 7 | 障害者にもいろいろなことに挑戦できる機会を多く設けて。 | 60.2% |

| 8 | 特別扱いではなく普通の人としてさりげなく接して。 | 57.1% |

| 9 | 自分の周りにいる障害者のイメージで障害者一般を考えないで。 | 56.6% |

| 10 | 福祉の制度や施設の中だけに障害者を囲い込まないで。 | 56.5% |

| 11 | 思いこみや押し付けの援助ではなく、援助が必要かどうかを尋ねてから必要な援助をして。 | 55.8% |

| 12 | 何かができないことを可哀想と思う風潮を改めて。 | 48.5% |

| 13 | 「障害があるのに頑張っている」と変に美化しないで。 | 48.0% |

| 14 | 自分の障害のことを端的に説明するのは難しいので、障害の内容よりもどのような支援が必要かを聞いて。 | 47.3% |

| 15 | 相互理解のために自然に交流できる場を設けて。 | 45.9% |

| 16 | 介助者がいても、介助者ではなく本人に話しかけて。 | 45.8% |

| 17 | イベント等で障害に対する配慮がされている場合は、事前に十分周知して。 | 45.3% |

| 18 | 障害を無くしたり軽くすれば、問題が無くなると考えないで。 | 44.4% |

| 19 | ことさらに障害に関する言葉や事実を避けて話したり、遠まわしに言われることは、心の負担となる。 | 42.8% |

| 20 | 交通機関の障害者割引を利用する際に、嫌な顔をしないで。 | 42.0% |

| 21 | 子ども扱いしたり友達言葉で話しかけないで。 | 33.8% |

| 22 | 障害について理解するため、車いすやアイマスクなどで障害を疑似体験してみて。 | 31.1% |

| 23 | 「障害」というイメージが悪い言葉を他の適切な言葉に変えて。 | 31.1% |

「普通」という支援

誰の助けもなく一人だけで生きていける人はいません。

誰しも人の助けが必要な場合と、人を助ける場面に遭遇します。

それは障害があってもなくても同じです。

であるならば、社会に求められているのは

「特別な支援」ではなく、「支援することが普通になること」

ではないでしょうか。

<参考文献>

- 荒井裕樹/著

「個人は国家に抗うことができるのか〜『モナ・リザスプレー事件』を追う」

https://imidas.jp/jijikaitai/f-40-231-22-04-g688 2022年5月6日閲覧 ↩︎ - 二階堂祐子/著 『1970年代の障害者運動における女性障害者の意識変容』

女性学 2012年 19巻 pp.89−107 ↩︎ - TED Stella Young “I’m not your inspiration, thank you very much” 2022年5月5日閲覧

https://www.ted.com/talks/stella_young_i_m_not_your_inspiration_thank_you_very_much

↩︎ - 文化庁

「令和元年度 障害者による文化芸術活動の推進に向けた全国の美術館等における実態調査」 https://www.bunka.go.jp/seisaku/geijutsubunka/shogaisha_bunkageijutsu/pdf/92531001_01.pdf ↩︎ - 伊藤亜紗/著 『目の見えない人は世界をどう見ているのか』光文社新書2018年p.85 ↩︎

- 内閣府調査報告書 2022年5月5日閲覧

「障害のある当事者からのメッセージ(知ってほしいこと)の集計結果」

https://www8.cao.go.jp/shougai/kou-kei/toujisha/siryo01.html#1-02 ↩︎